Anemoia :

La nostalgie d’une époque inconnue

Si la nostalgie d’une époque connue est un sentiment plutôt courant, la nostalgie d’une ère inconnue - désignée par l’auteur américain John Koenig sous le néologisme d’anemoia1 - est quant à elle assez déconcertante. Mot nouveau et presque inconnu, il témoigne du sentiment nostalgique d’un passé que nous n’avons jamais vécu. C’est la nostalgie du « bon vieux temps », plus précisément, le bon vieux temps que nous sommes trop jeunes pour avoir connu. Enfant du numérique, rien ne me prédestinait à côtoyer le manque d’une époque où les téléphones étaient à touches et les musiques sur CD. Rien, sauf peut-être l’influence incessante des années 1980 et 1990 autour de moi. À la télévision, les chaînes s'amusent au jeu de celle qui comptera le plus de rediffusions de la série-culte des années 1990, Friends2. L’immense succès de séries Netflix tels que Stranger Things3 ou Mercredi4, ont remis au goût du jour des succès des années 1980, tels que Kate Bush ou The Cramps, qui redeviennent des artistes populaires et écoutés avec leur tubes Running Up That Hill (A Deal with God)5 et Goo Goo Muck6. Les appareils photo jetables trônent quant à eux sur les têtes de gondoles des magasins d’objets High-Tech de mon quartier. Ainsi, les années 1980 et 1990 forment un terrain de jeu propice et fertile à toute une génération qui, étrangère à ces décennies, tente parfois naïvement de les imiter.

Partant du principe que le design graphique a toujours eu un rôle de premier plan pour représenter le ressenti d’une époque d’un point de vue visuel, le retour actuel de certains styles graphiques des années 1980 et 1990 reflète bien la nostalgie pour ces décennies.

La revue italienne Archivio7 notamment, interroge d’une perspective contemporaine, la présence de la mémoire et de l’héritage des années 1980 et 1990 dans le devenir de la culture.

De l’affiche de film, en passant par la couverture de livre, la campagne publicitaire ou encore l’illustration, des codes de la communication émergent, qui peuvent sembler inédits mais ne le sont en réalité pas tant que cela.

Transparence, grain, simplicité des formes et dégradés multicolores : nous voilà de nouveau plongés dans la nostalgie et la frénésie du post-modernisme et dans le graphisme des années 1990, souhaitant défier, sans même parfois le savoir, la grille ordonnée et rigoureuse du modernisme.

C’est d’ailleurs ce que démontre Rick Poynor au début des années 2000, dans son essai Transgression - Graphisme et postmodernisme8, mettant en lumière le rejet des canons du modernisme, qui dominait la conception graphique depuis des décennies.

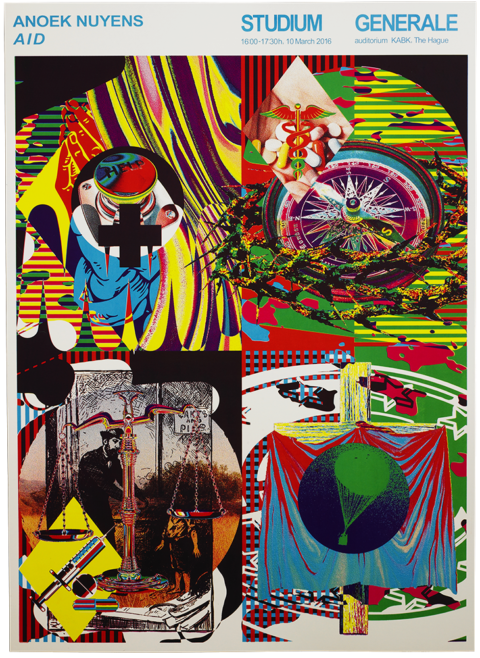

Si l’outil est différent, l'image, elle, reste quasiment la même qu’à l’époque. Un style graphique unifié, dans lequel forme et typographie réagissent ensemble, parfois même au point de devenir peu orthodoxe, en comparaison à son prédécesseur moderniste.

À l’origine de ces codes au départ perçus et qualifiés comme irrévérencieux par l’ancienne génération, l’évocation des graphistes New Wave des années 1980 et 1990 est évidente. Au sein du collectif Pentagram notamment, créé dans les années 1970, Paula Scher popularise ce graphisme excentrique et dynamique au cours des années 1990, avec une collection d’affiches pour le

Public Theater9 de New York, aujourd’hui devenus cultes.

Maniant les couleurs primaires et jouant avec des tailles de typographies hors-normes, Paula Scher invente une imagerie percutante et influente à travers des outils tels que la lithographie ou encore la sérigraphie, et constitue ainsi une référence majeure du style « rétro » pour toute une génération.

Dans cet esprit, d’autres graphistes comme April Greiman et David Carson expérimentent eux aussi un graphisme foisonnant dès les années 1980, avec un penchant pour la déconstruction et la reconstruction de leurs affiches.

Les couvertures du magazine Ray Gun10, dirigés par Carson au cours des années 1990, sont un parfait exemple de cette idée de grilles devenus chaotiques, et créant des compositions instinctives, qui sont restées associées au mouvement Grunge.

Utilisant les nouvelles technologies de l'époque, tels que les premiers ordinateurs et photocopieurs, Carson et Greiman développent tous deux le concept d’un art entre graphisme et technologie, proposant des images incroyablement composées, texturées et saturées.

Dans une affiche qu’elle nomme Freedom, Equality, Liberty, Security, Property11, April Greiman superpose des couches d’images qu’elle génère et trame avec son ordinateur, pour créer une profondeur surprenante.

Ces images, devenues au fil du temps incontournables, sont aujourd’hui virales et continuent d’influencer toute une génération, même presque quarante années après leur parution.

Il n’y a qu’à observer les tendances de ces dernières années, avec notamment le retour fracassant d’affiches désorganisées et hyper colorées, abusant de textures et de motifs.

On pourrait alors presque s’y méprendre, tant la nostalgie des années 1980 et 1990 semble influencer le graphisme actuel. Mais s'il y a bien une chose qui s’en éloigne, c’est la relation entre technique et esthétique.

Car si l’image de l’époque était limitée techniquement, en raison de l'apparition encore récente d’outils numériques et de leur manque de maîtrise, il n’en est rien de l’image actuelle.

À l’inverse de celle des années 1980 et 1990, la conception graphique des années 2020 dispose d’un panel immense d’outils et de logiciels, facilement mis à sa disposition.

Cependant, les style « rétro » et « vintage » n’ont jamais été aussi présents dans le graphisme que depuis ces dix dernières années, au point que l’on puisse parler d’une véritable « retromania ».

Héritiers de ces décennies ou simples admirateurs d’une génération plus tardive, les années 1980 et 1990 semblent exercer sur les sociétés actuelles une sorte de nostalgie généralisée.

La pratique actuelle du graphisme, qui consiste à donner au présent l’allure du passé, témoigne de cette étrange humeur collective.

Cela ne signifie pas pour autant que l’on fait face à une simple reproduction du passé. Car si la tendance graphique semble depuis une dizaine d’années se tourner vers les années 1980 et 1990, il serait erroné de croire que le processus de création est resté le même.

Avec l’avènement et l’amélioration de logiciels de traitement et de retouche, tels que Sketch, Affinity Designer, Procreate ou l’incontournable Photoshop,

il est désormais plus simple de simuler l’imperfection plutôt que de la créer directement. Dès lors, le grain normalement inexistant sur une photo numérique est ainsi ajouté et amplifié, pour lui donner l’apparence d’une photo argentique.

Des techniques telles que la risographie, connue pour ses couleurs désaturées et ses doubles expositions involontaires, sont désormais travaillées et ajustées afin d’en proposer une imitation numérique.

On assiste alors à la remédiation analogique dans un univers numérique, parfois qualifié de faux-vintage, théorie mise en avant par Emmanuelle Fantin dans son article « Technostalgie, kitsch et faux-vintage : trois histoires méta-publicitaires. ».

Si l’image dite vintage est directement issue du passé, le faux-vintage est quant à lui une simple simulation du passé. Il peut alors apparaître comme impossible de différencier des affiches de Wolfgang Weingart et Ralph Schraivogel, considérées comme vintage, aux affiches de graphistes actuels comme Andrea Tinnes et de Helmo, témoignant quant à elles, d’un faux-vintage quasiment invisible et pourtant bien présent.

Le graphisme producteur de faux-vintage apparaît alors comme une sorte de simulacre du graphisme des années 1980 et 1990. S’il lui ressemble par son aspect, le faux-vintage a, quant à lui, tendance à valoriser, si ce n’est idéaliser, le passé, au point de lui recréer tout un panorama enjolivé et réinventé.

C’est d’ailleurs essentiellement ce que réalise le studio Golgotha, en intégrant dans ses campagnes publicitaires, des paysages 3D nettement influencés par le style graphique des années 1980 et 1990, comme tout droit sortie des jeux d’arcades.

Dans une campagne de mode, consacrée à la saison 2022 de Ferrari Style12, des modèles prennent la pose devant un

paysage typique de Californie, dans lequel couleurs et textures aveuglent presque le spectateur, à travers saturation, brillance et volume à outrance.

En 1993, la marque de luxe Versace s’adonnait déjà au même exercice pour sa collection Versace Jeans Couture13.

La seule différence est que le paysage était moins mouvant, moins brillant, moins profond, car, à l’inverse de son cadet, il était bien réel, et donc inévitablement moins attrayant.

En clair, si l’influence du passé est évidente, il est cependant difficile de reconnaître un paysage tangible et réaliste derrière ces projets, tant celui-ci est glorifié et stylisé.

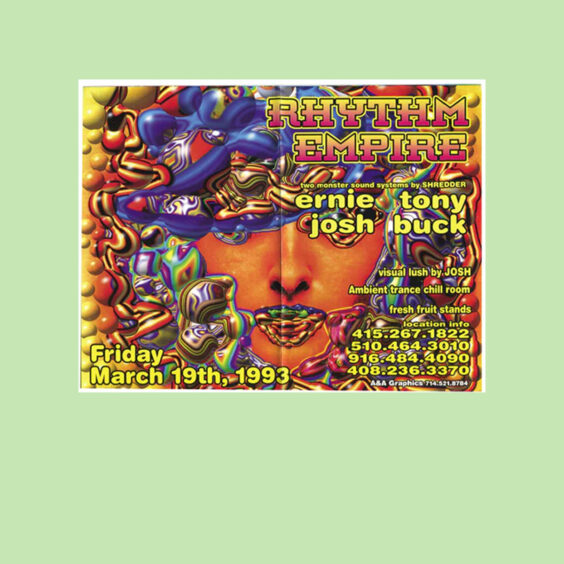

Bien loin d’être les seuls graphistes à s’aventurer dans une nostalgie distordue et imaginée, des mouvements comme l’Hyperpop et la Sea Punk semblent innonder la création graphique actuelle. Jouant avec la surcharge visuelle, de jeunes chanteurs deviennent adeptes de ce style décalé et pittoresque dans leurs productions graphiques.

En 2020, l’artiste chinoise Alice Longyu Gao choisit pour son album, Rich Bitch Juice14, une esthétique d’hyper-densité proche du langage graphique de la rave culture des années 1990.

Empruntant aisément l'iconographie et les références culturelles des années 1980 et 1990, les graphistes issus de ces mouvements s’amusent d’un passé utopique, nostalgiques d’une époque inconnue.

En se remémorant un souvenir du passé, nous ne nous souvenons pas de l’actualité des évènements, mais plutôt d’une image que notre cerveau a délibérément choisi de modifier, synthétiser, afin de n’en conserver que l’essentiel.

Qu'en est-il dans ce cas, pour ceux qui, comme moi, n’étaient pas là pour vivre les années 1980 et 1990, et qui pourtant, ne cessent de vouloir les rattraper ?

Nous voyageons dans cet océan vaste et expansif qu’on appelle Internet, en quête d’images oubliées et retrouvées, démodées puis branchées.

Nous nous délectons de cette nostalgie inconnue - anemoia - et créons de nouvelles expériences, de nouvelles manières de penser non pas le futur, mais le passé.

[1] Ce terme, ainsi que de nombreux autres, a été inventé par l’auteur américain John Koenig, dans son « Dictionnaire des peines indéfinissables », où il définit linguistiquement des nouveaux sentiments, John Koenig, The Dictionary of Obscure Sorrows, New York, Simon & Schuster, 2021.

[2] Marta Kauffman et David Crane, Friends, série télévisée, 1994-2004.

[3] Matt Duffer et Ross Duffer, Stranger Things, série télévisée, 2016-2024.

[4] James Marshall, Gandja Monteiro et Tim Burton, Mercredi, série télévisée, 2022.

[5] Kate Bush, Running Up That Hill (A Deal with God), musique, 4 mn 55 sec, 1985.

[6] The Cramps, Goo Goo Muck, musique, 3 mn 06 sec, 1981.

[7] « The Eighties Issue », Archivio, n°06, 2021.

[8] Rick Poynor, Transgression - Graphisme et postmodernisme, Paris, éditions Pyramid, 2003.

[9] Paula Scher, Public Theater, affiche programme pour le Public Theater, saison 1995-1996, 1995, lithographie, 152,4 x 114,3 cm, New York. Voir également à ce sujet, « Colin Forbes on the Structure of Pentagram », Pentagram.com, publié en ligne en mars 2018, consulté en février 2023.

[10] David Carson, Ray Gun, 1992 , numéro 1, p. couverture, Santa Monica. Voir également à ce sujet, « Ray Gun : The Most Influential Music Magazine You’ve Never Heard Of » , Highsnobiety.com, publié en ligne en 2019, consulté en février 2023.

[11] April Greiman, Freedom, Equality, Liberty, Security, Property, affiche en l’honneur du bicentenaire de la Révolution française, 1989, Offset, 60 x 84 cm, Los Angeles.

[12] Golgotha, Ferrari Style Saison 2022, 2022, créations de paysages 3D.

[13] Versace, Versace Jeans Couture, image publicitaire, printemps/été 1993, 1993, États-Unis.

[12] Alice Longyu Gao, Rich Bitch Juice, album musical, 2020.

Bibliographie

Ouvrages

KOENIG John, The Dictionary of Obscure Sorrows, New York, éditions Simon & Schuster, 2021.

LEPEZ Dano, San Francisco Rave Flyers 1991-1993 vol.2, San Francisco, éditions Colpa Press, 2019.

MULLER-BROCKMANN Josef, Grid systems Raster systeme, Salenstein (Suisse), éditions Niggli, 1981.

POYNOR Rick, Transgression - Graphisme et postmodernisme, Paris, éditions Pyramid, 2003.

Articles

BARTHOLEYNS Gil, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se regrette (Photographies rétro et colorisation) », Revue Terrain, n°65, septembre 2015.

FANTIN Emmanuelle, « Technostalgie, kitsch et faux-vintage : trois histoires méta-publicitaires. », Revue Études de communication, n°51, 2018.

Catalogue d'exposition

Années 80 - Mode, design et graphisme en France cat.exp,

Paris, Musée des Arts Décoratifs, 2022.

Revues

The Nineties Issue Archivio, n°05, revue, Turin, 2020.

The Eighties Issue Archivio, n°06, revue, Turin, 2021.

Écrits en ligne

ANONYME, « Colin Forbes on the Structure of Pentagram », pentagram.com, publié en ligne en mars 2018 : https://bit.ly/2oSS3iy (consulté en février 2023).

ANONYME, « Retromania : a Heady Trip Through 20th-Century Design - in Pictures », theguardian.com, publié en ligne en janvier 2015 : https://bit.ly/3YS16Qo (consulté en février 2023).

CASSIDY George, « Ray Gun : The Most Influential Music Magazine You’ve Never Heard Of », highsnobiety.com, publié en ligne en 2019 : https://bit.ly/3YUNGTL (consulté en février 2023).

GUILLAUD Hubert, « Technostalgie…ou pas », lemonde.fr, publié en ligne en septembre 2010 : https://bit.ly/3WfAgAp (consulté en novembre 2022).

LEVANIER Johnny, « Le design Memphis : le mouvement qui a défini les années 80 », 99designs.fr, publié en ligne en 2020 : https://bit.ly/3BtDzfc (consulté en décembre 2022).

LUCHETTA Eugenia, « 90’s Nostalgia : le charme du graphisme des années 90 est de retour », pixartprinting.fr, publié en ligne en juin 2019 : https://bit.ly/3YbBfmZ (consulté en décembre 2022).

MIELCZARECK Elodie, « Les codes graphiques du post-modernisme dans les logos de marques », graphéine.com, publié en ligne en mai 2022 : https://urlz.fr/kqGi (consulté en janvier 2023).

VAN DER HEIJDEN Tim, «Technostalgia of the present: From technologies of memory to a memory of technologies », necsus-ejms.org, publié en ligne en novembre 2015 : https://urlz.fr/lQLu (consulté en mai 2023).

Conférences

Conférence « In Corpore Sano #2 », donnée par Golgotha, le 19 mai 2022, Cambrai, École Supérieure d’Art et de Communication.

Conférence « Tout doit disparaître », donnée par Jean-Marie Donnat, le 7 décembre 2022, Cambrai, École Supérieure d’Art et de Communication.

Conférence « Windows 93 », donnée par Pierre Erick Lefebvre, le 11 mai 2023, Cambrai, École Supérieure d’Art et de Communication.

Podcasts

« La nostalgie : faut-il vraiment l’éviter pour mieux avancer ? », Émotions, Apple Podcasts, mis en ligne en décembre 2019.

« The Art of Design - Paula Scher & April Greiman », Beyond This Point, SoundCloud, mis en ligne en novembre 2015.

Jeux vidéos

Coktel Vision, Adibou, logiciel ludo-éducatif, 1991.

Ubisoft, Rayman, jeu de plate-forme, 1995.

Iconographie

1. Gilles de Brock, Studium Générale au KABK, 2016, série d’affiches, La Haye (Pays-Bas).

2. Golgotha, Ferrari Style, 2022, créations de paysages 3D.

3. Dano Lepez, San Francisco Rave Flyers 1991-1993 vol.2, San Francisco, éditions Colpa Press, 2019.

4.Alice Longyu Gao, Rich Bitch Juice, album musical, 2020.